Oleh: Anthony Budiawan – Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)

Kondisi ekonomi terus memburuk. Bahasa gaulnya, amburadul. Keuangan negara (fiskal, APBN) semakin kronis. Sewaktu-waktu dapat kolaps. Padahal pemerintah sudah menaikkan pajak (PPN) dan cukai. Tetapi, kondisi keuangan negara tidak kunjung membaik.

Pertama, pemerintahan Jokowi menarik utang ugal-ugalan. Dalam sembilan tahun, 2014-2023, pemerintah sudah menambah utang sebesar Rp5.535,9 triliun: dari Rp2.608,8 triliun (2014) menjadi Rp8.144,7 triliun. Bahkan, utang pemerintah diperkirakan mencapai, setidaknya, Rp8.800 triliun pada akhir tahun ini. Luar biasa, ugal-ugalannya.

Malangnya, utang pemerintah yang melonjak drastis tersebut tidak memberi manfaat sama sekali bagi mayoritas rakyat Indonesia. Tingkat kemiskinan selama periode sembilan tahun tersebut hanya turun 1,6 persen, dari 10,96 persen pada 2014 menjadi 9,36 persen pada 2023.

Kenaikan utang pemerintah dalam jumlah sangat fantastis dan ugal-ugalan tersebut berakibat sangat buruk bagi keuangan negara, dan tentu saja bagi masyarakat. APBN menjadi tidak efektif. Keberlanjutan fiskal _(fiscal sustainability)_ dalam bahaya.

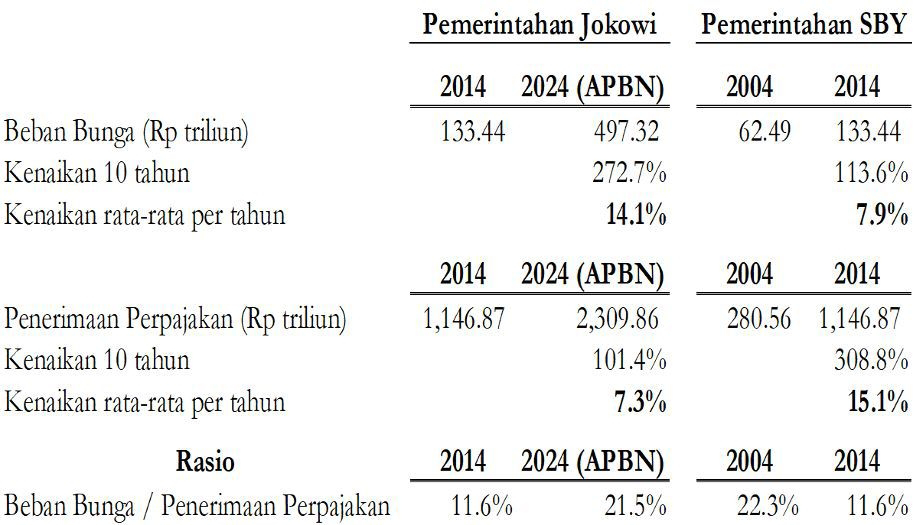

Seiring dengan kenaikan utang pemerintah, beban bunga utang juga melonjak, dari Rp133,44 triliun pada 2014 menjadi Rp497 triuliun pada 2024 (perkiraan APBN). Atau naik 272,7 persen selama 10 tahun, atau naik rata-rata 14,1 persen per tahun selama 10 tahun. Lihat tabel.

Dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya, performa pemerintahan Jokowi ini sangat buruk. Pengelolaan keuangan negara dapat dikatakan gagal. Beban bunga utang selama 10 tahun pemerintahan SBY hanya naik 113,6 persen (versus 272,7 persen pada pemerintahan Jokowi), atau naik rata-rata 7,9 persen saja per tahun selama 10 tahun (versus 14,1 persen pada pemerintahan Jokowi).

Kedua, penerimaan perpajakan (terdiri dari penerimaan pajak dan bea & cukai) juga semakin tidak efektif. Penerimaan perpajakan pemerintahan Jokowi hanya naik rata-rata 7,3 persen per tahun selama 10 tahun (2014-2024). Sangat jauh di bawah pencapaian pemerintahan sebelumnya, di mana penerimaan perpajakan naik rata-rata 15,1 persen per tahun.

Sedangkan penerimaan perpajakan pemerintahan Jokowi hanya naik 101,4 persen selama 10 tahun, atau rata-rata 7,3 persen per tahun untuk periode 2014-2024. Pencapaian ini sangat buruk.

Pertama, jauh lebih rendah dari pencapaian pemerintahan SBY, di mana kenaikan penerimaan perpajakan mencapai 308,8 persen selama 10 tahun, atau rata-rata 15,1 persen per tahun.

Kedua, kenaikan penerimaan perpajakan rata-rata 7,3 persen per tahun jauh di bawah kenaikan beban bunga utang yang mencapai rata-rata 14,1 persen per tahun.

Akibat dari utang ugal-ugalan, ditambah kegagalan mengelola penerimaan perpajakan, rasio beban bunga utang terhadap penerimaaan perpajakan melonjak tajam dari 11,6 persen (2014) menjadi 24,6 persen pada Q1/2024. Kondisi seperti ini tentu sangat bahaya bagi keberlanjuran fiskal: pemerintah hanya dapat membelanjakan 75,4 persen dari setiap penerimaan perpajakan.

Permasalahan menjadi rumit karena pemerintahan Jokowi tidak kompeten mengatur prioritas pengeluaran (belanja) negara, dengan memaksakan belanja negara yang tidak bermanfaat bagi mayoritas masyarakat. Antara lain, untuk pembangunan IKN, meskipun (diduga kuat) melanggar konstitusi. Atau pembangunan kereta cepat.

Dampaknya, defisit anggaran dan utang membengkak. Akhirnya, rakyat juga yang jadi korban. Pajak dan cukai naik, subsidi dipangkas.

Kegagalan mengelola penerimaan pajak membuat rasio pajak (terhadap PDB) tergelincir ke dalam zona gawat darurat. Realisasi rasio pajak pada Q1/2024 sangat memprihatinkan, hanya 8,1 persen: penerimaan perpajakan Rp462,9 triliun dibagi PDB (harga berlaku) Rp5.707,7 triliun dikali 100 persen. Lihat tabel.

Rasio pajak yang begitu rendah menunjukkan keberlanjutan fiskal dalam bahaya, dapat tergelincir setiap saat, memicu krisis fiskal.

--- 000 ---